こんにちは、現役介護士のさかもと ままる@mamaru0911です。

実際の介護現場にいると、様々な疑問にぶち当たります。

僕の場合、一番大きな疑問は

なぜ介護が必要な状態になってしまったのか?

という点です。

近所に住む老夫婦は、お互い90代ですが今日も元気に二人で買い物に出掛けています。

そんな方々とは対照的に、介護施設で老後を過ごさなければいけない高齢者も後を絶ちません。

その両者の一番の違い。それは

認知症

です。

認知症が、要介護や要支援に陥る原因であることは間違いありません。

では、認知症にならない為にはどうしたら良いのでしょうか?

今日はそんなお話です。

認知症は全ての人が成り得る

認知症には「アルツハイマー型」「脳血管性認知症」「レビー小体型認知症」など様々な形や原因があります。

おおざっぱに言えば、一番多い原因としては「脳機能の劣化」であると言えます。

高齢になれば、当たり前のように身体機能は低下して行きます。

脳機能も例外ではなく、人によって程度は様々ですが低下していくのがむしろ当たり前です。

そういった意味で「認知症」は誰にでも起こりえる病気と言えるのです。

認知症にならない方法

認知症にならない為の方法として、実に様々な方法が提唱されています。

食べ物や生活習慣などに気をつけて行けば、認知症の発症リスクは下がるというのは一理あります。

しかし専門の医療知識がなくても、当たり前に考えると「認知症」に成りにくくすることは誰にでもできると僕は思います。

「老い」や「老化」はある日突然やって来るものではありません。

長い時間をかけてジワジワと忍び寄ってくるのが「老化」です。

つまり60歳の時の足腰の筋力と、80歳の時の筋力は違っていて当たり前です。

でも60歳から日々、筋力トレーニングを続けている人とそうで無い人では、80歳になった時の筋力はどれほど違うかイメージできますか?

つまり「老い」や「老化」は日々使い続けていれば、より緩やかに訪れるものだということです。

では「認知症」の最大の原因「脳機能」ですが、これもまた「使い続ける」ことによって、その劣化を大幅に遅らせる事が可能である事は、当たり前に考えれば行き着くことですよね。

脳の劣化を防ぐ具体的方法

足腰を鍛える事によって、身体的な「筋力」はある程度維持する事は可能です。

では「脳機能」を維持する具体的な方法は何でしょうか?

こんな記事を見かけました。

高齢者の“孤独対策”にSNS!?認知症やうつ抑制への効果の期待値とは|みんなの介護ニュース

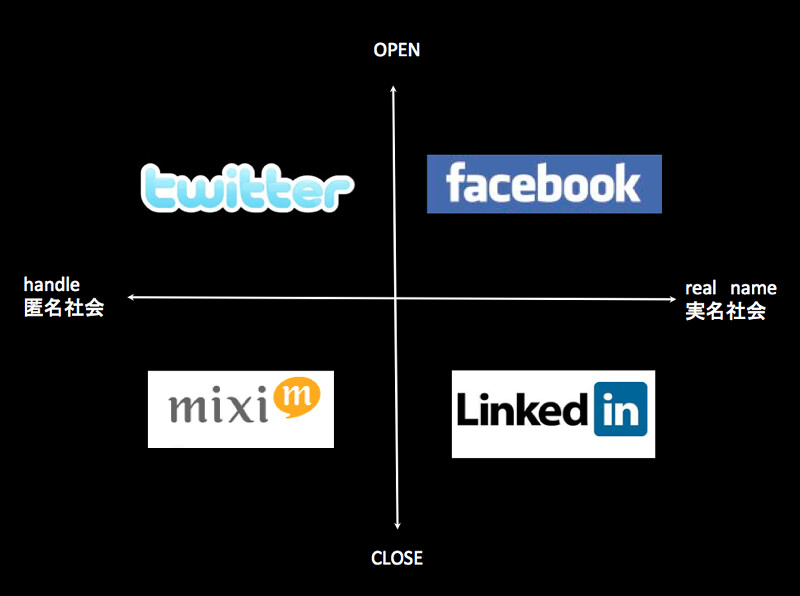

Face book や Twitter のような「SNS」利用が、高齢者の「脳機能」の低下を遅らせるという趣旨の記事です。

この考えに僕は非常に同意しています。

上記の記事の中でも言っていますが、高齢者に認知症予防の「日記」を書かせるグループとFace book を利用させたグループに分けた時、認知能力に向上が向けられたのは後者だったということです。

なぜSNSが認知症予防になるのか

- 日記を書く

- Face Book に投稿する

この二つの行動の一番の違いは「他人との関わり」が有るか無いかという点です。

人間はひとりぼっちで生きていく事はできません。

どんな人間でも、他人との関わりで人生が成り立っていきます。

しかし高齢者になり、会社を退職し「隠居」生活を始めると、一気に社会(他人)との関わりが希薄になっていきます。

さらに親しい友人との死別など、高齢になればなるほど「他人」との関わりは少なくなっていきます。

人間は「他人」から認めて欲しいという「承認欲求」を多かれ少なかれ持っています。

その「承認欲求」は、実は脳機能の活性化に多いに役立っているという研究結果もあるのです。

「人から認められたい」「人から良く見られたい」という欲に、人間の脳は多くの刺激を吐き出します。

社会と孤立して、そのような欲求がなくなると一気にその刺激のシグナルが脳に届かなくなり、脳機能の劣化を早めるのです。

SNSはもはや10代のアイテムではありません。

高齢者ほど、SNSを利用し多くの人とネット上でも関わることは、大切な事だと思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

認知症予防の為に「SNSを利用する」というスタンスではなく、従来の生活の一部として「SNSを利用し続ける」というのが、一番正しい使い方なのかも知れません。

現在80代90代の高齢者の方に、パソコンやSNSを教えて日常化するのはハードルが高いかも知れません。

60代や70代の両親がいるのならば、電話でのやり取りならLINEへ。

LINEでのやり取りならFace Bookでのやり取りに切り替えてみるのは一つの方法だと思います。

高齢者が高齢者とネットワークをネット上で作れれば、お互いの人生に刺激を与える事は間違いありません。

SNSは我々世代の人生を大きく変化させたツールの一つでした。

今後は高齢者達が、その恩恵を預かる時代になりそうですね。

グッドノージョブ

きらケア派遣

きらケア派遣

きらケア正社員

きらケア正社員  かいご畑

かいご畑